|

| |

| HABITAの構造体は全て国産材で作られており、強度の高い集成材を使用しています。大断面のポスト(柱)とビーム(梁)が規則正しく並べられたつくりを「間面のつくり」といい、 このシンプルな間面のつくりだからこそ構造的に安定し、強いお家となります。 また「現し」にすることでメンテナンスがしやすく将来の生活の変化に簡単に対応できます。 |

|

| |

|

| |

日本の国内の森林蓄積量は、毎年9000万m3増加しています。1本1本の樹木が成長する量が積もって増えている量です。しかも1990年代前半からは、天然林の貯蓄量より人工林の貯蓄量のほうが多くなりました。これは、国が中心となって林業を事業化し推進している、フィンランドの8000万m3を超えています。ところが国産材給量は同国の6000万m3に比べると、日本は2000万m3です。豊富な木材量があるにもかかわらず、外国木材を輸入しているのです。

地球にやさしい

木は成長とともに、光合成を行うことにより、二酸化炭素を吸収し、酸素を放出することを繰り返します。 それは、樹木が大きくなり、伐採され、木材になるまで休みなく続きます。 さらに、自然の中で育った木材は、鋼材やアルミニウムなどと比べると、とても省エネルギー。 だから、地球にとてもやさしいのです。

樹木は木材になってからも、二酸化炭素をしっかり その中に蓄えておきます。もちろん、家になってからもずっとです。 つまり、木は使えば使うほど、地球にやさしいのです。

暖まりやすく冷めにくい

断熱性に優れており、夏は涼しく冬は暖かい。調湿能力も高く国産材は建築材料として、日本の気候風土に最も適しています。

シロアリに強い 日本の高温多湿な気候に適しているということは、木を食い荒らすイエシロアリなどの害虫や腐朽菌などに抵抗するちからを備えています。 |

|

| |

|

| |

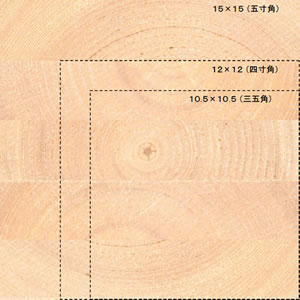

HABITAは構造体であるメインの柱に、五寸角の集成材をしようしています

奈良、京都や飛騨高山には500年以上経つ木構造の民家がたくさんあり、築500年前後の建物の柱は五寸角でした。 現在の住宅の柱は、三五角(10.5cm)や、四寸角(12cm)がほとんどです。

木は鉄より火に強い

木材は、ある程度の厚さや太さがあれば、表面が焦げるだけで、それ以上はなかなか燃えません。 これは、表面の炭化した層が断熱材の役目を果たし、木材自体の可燃性ガスの発生を防ぐからです。 そのため、柱が倒壊するようなことは少なく、古い民家などでは、火事で焼け残った柱や梁などを増改築に転用することがよくありました。 五寸角のメリットのひとつは、火に強くなることです。つまり、火災で命が助かるのです。

平均的な建物の火災温度は約700℃~950℃の範囲と言われています。 しかし、木材は約250℃に達するまで引火しない上に、ある程度断面が大きいと、 いったん燃えても表面に炭化層をつくるだけで火は内部まで進行しないため、強度が低下しにくいという性質 |

|

| を持っています。 木材の断面が大きくなると表面は焦げて炭化層ができます。 逆にそれが、断熱材の役目を果たし、木材自体の可燃性ガスの発生を防ぎ、酸素の供給が絶たれ燃えにくくなります。 1000℃以上になっても必要強度は保たれます。 これに対し、一般的に火に強いと考えられている鉄は、550℃を超えると急速に柔らかくなって変形し、その強度が大幅に低下します。 住宅の場合、骨組みが崩れ落ちてしまうことにもなりかねません。 |

|

| |

|

| |

| 木材の接合仕口は、木構造のまさに要です。伝統工法の中では、今でも大切に守り継がれています。しかし、HABITAのような大断面の木材があればこそ活かされる技術であり、複雑な形状の加工を小断面の木材の中で施しては、大きな断面欠損を伴う加工にもなりかねません。HABITAでは、柱や梁の接合部に欠損部分が少ない金物による工法を採用しています腐食のおきにくい鋳鉄金物です。集成材の計算された強度とあいまって確かな家づくりが可能になります。また、接合金属も工場であらかじめセットしておくことで現場での組立作業も短縮され、組立施工による品質のばらつきも解消される優れた工法を採用しています。金物にもいろいろのものがあります。 |

|

|

|

| |

|

| |

|